■ 七面山を扱った書籍

書籍の印象

書籍点描

わずかしか持っていないが、ご参考に

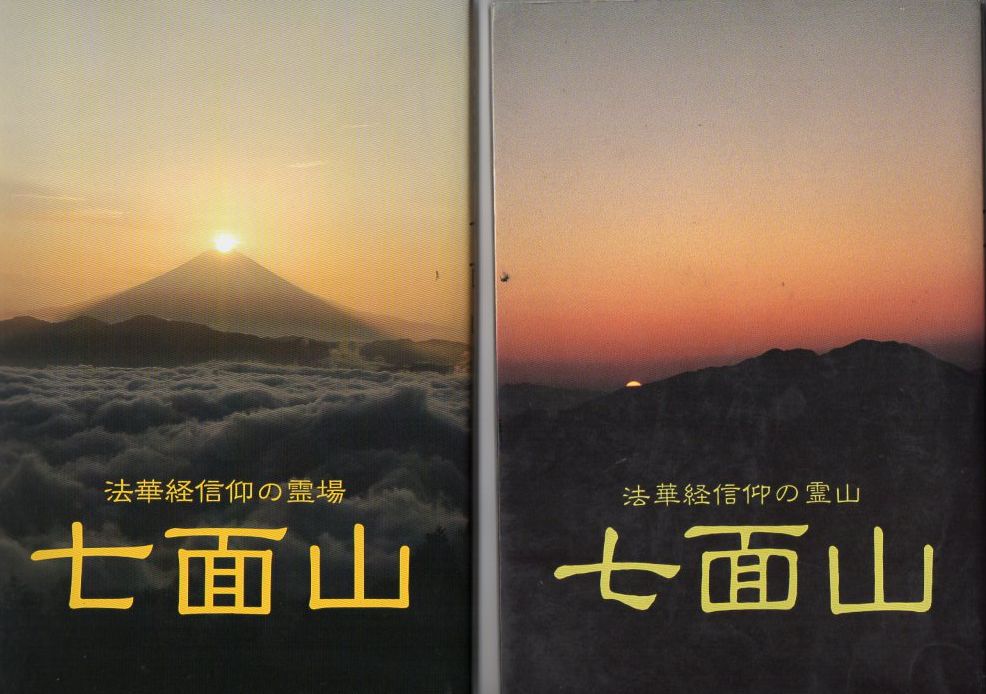

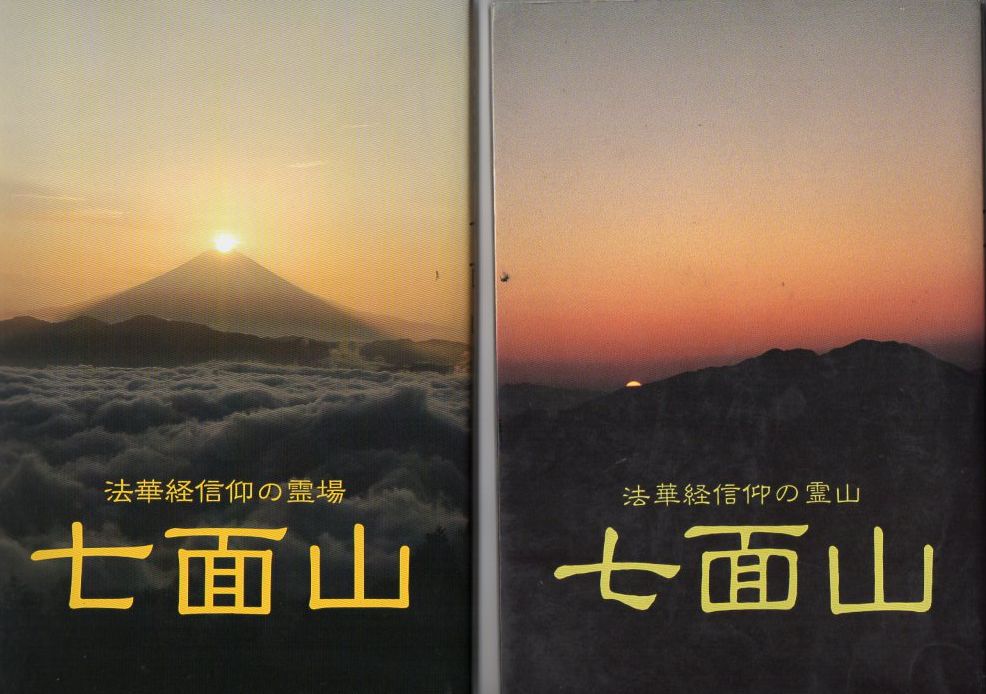

鎌倉新書 七面山 第2版/初版

この本は2丁目神力坊でも入手可能。

初版と2版で写真も雰囲気もレトロ様から今様に変わった印象。

丁寧に七面山が書かれていて、参考になります。

内容の話ですが・・・<当書籍より引用>

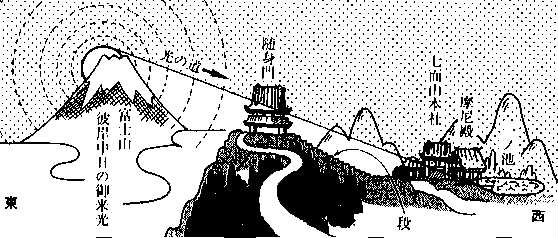

この御来光は、春と秋のお彼岸の中日には、霊峰富士の頂上から登り、

随身門を通して七面山山頂の摩尼殿(本堂)の奥深くにまします、

光の七面大明神の御神体に光の束を注ぎます。(略)

私たちが拝した御来光は、

はるか東の房総半島(千葉県)の上総一宮の太平洋上から登って、(略)

七面山頂を通過して出雲の国へ向かうと言われています。</引用>

「レイライン」という言葉があって、

お彼岸吉日に、一本の光の帯でスポットが多数つながるのだそうです。

物理の先生、という方から参籠の時に、詳しく教えて頂きました。

いかにも日本の知的レベルをご指導くださる雰囲気、穏やかな物腰の方で、

人としてかくありたい、という雰囲気を感じると共に印象に残っています。

その話は、当書籍にも取り上げられています。

駿河の国の一之宮神社、浅間大社のお上にもこの光は通るに違いない・・・

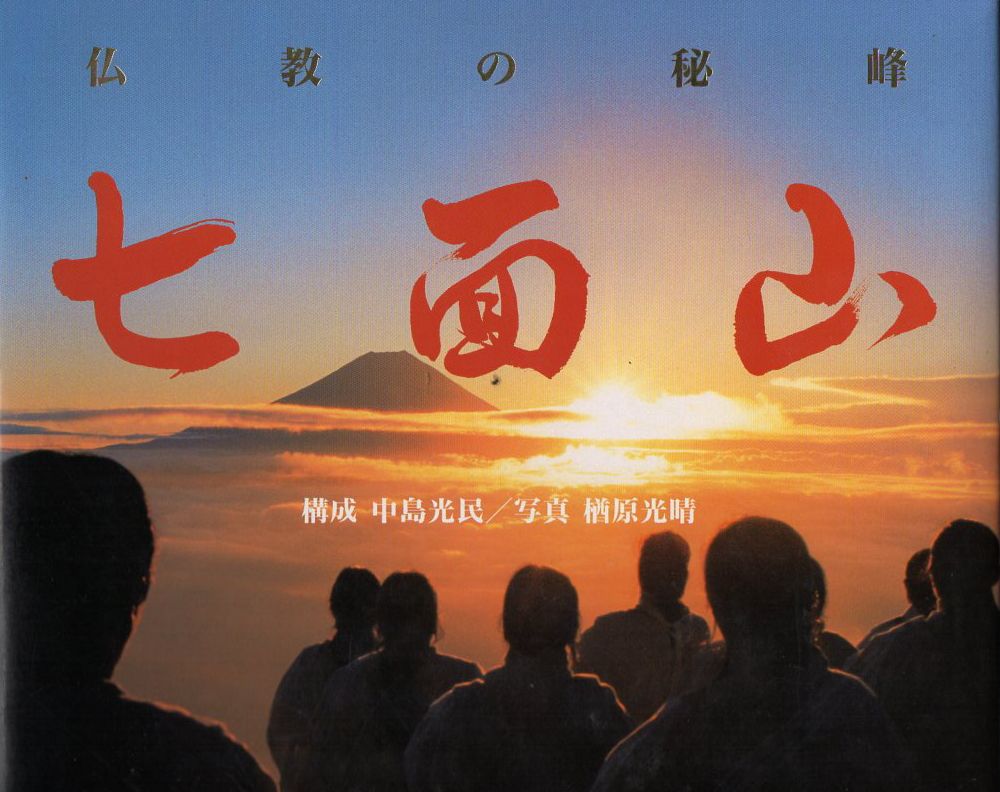

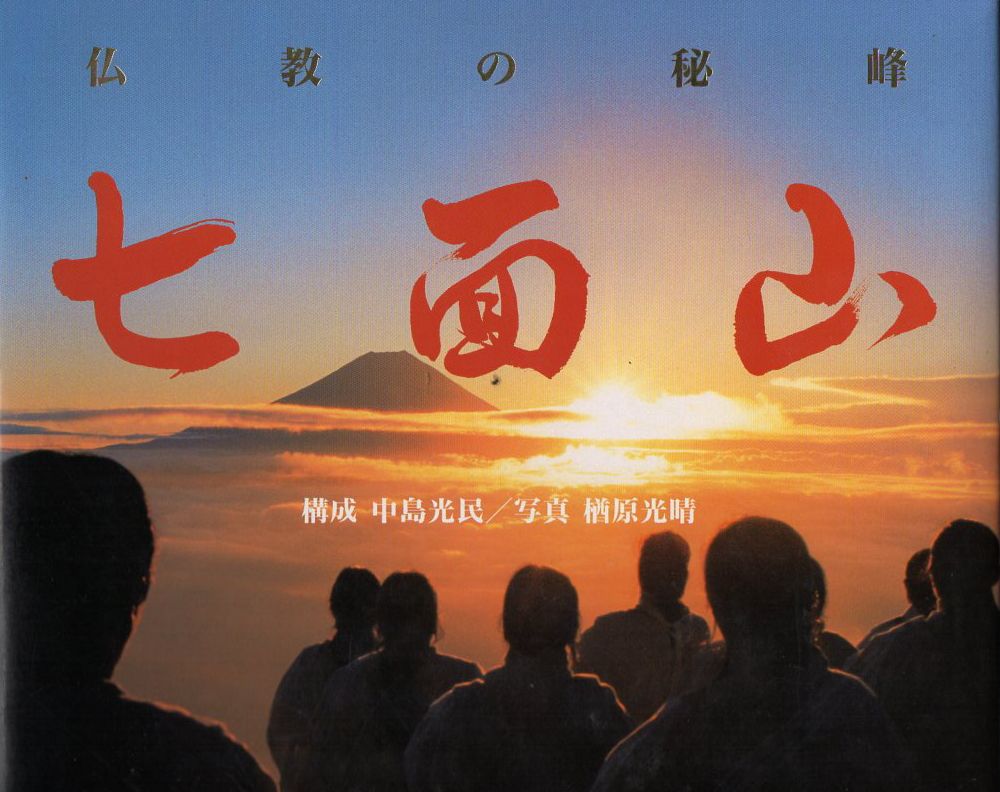

星雲社 仏教の秘峰 七面山

写真がドラマチックにたくさん掲載されている

秘宝の撮影の許可も得られていることと思うし、うらやましい

当HP作者の様な素人から見ると、世界が違う方なのだと思う

そこまでして撮りますか、という写真もある印象

写っている方の思いは・・・会話して撮られていますか?

朝日新聞社 続日本百名山(日本二百名山)

日本二百名山、というのは深田久弥という方のファンクラブが制定した

物だそうだ

で、このグラフ誌だが、山を愛する方が発行した本とは思えない。

こんな記事まで載せているが、

載せる価値はある文なの?

掲載した意図は何だったの?

とは、相当年数を経た今も思う

下記、その深田久弥と言う方の七面山に関する記述を転載します。

問題があったらご指摘をお願いします。

週刊続日本百名山7 笊ケ岳 七面山 毛無山 2002年3月3日号より、

=以下転載=

日蓮が生きていたら 文・深田久弥

七面山表参道にかかった。ここから頂上まで五十丁、一丁毎に番号を刻んだ

石灯籠があって、登山の目安になる。

手入れの届いた階段風の道だが、相当急峻である。

一人旅はとかく足が速くなってビッショリ汗をかく。

十三丁目に肝心坊という休憩所があった。

時々下山客に出あう。

女づれを二組ほど追い越した。どの顔を見ても、

例の伝説を喜びそうな善男善女のたぐいで、

精神的のひたむきな欲求から聖地へ憧れるといった風な、

近代青年型には一人も出あわない。

おそらく日蓮が生きていたら、

現代の知性人が西田幾多郎や川上肇に憑かれたように、

否それ以上の魅力を感じて、この思想と実行とを併せ有した

大哲人の教えを乞うため、五十丁の坂道を物ともせず、天下の秀才が押し

寄せたであろう。

かつての宗祖はそれだけの牽引力を持っていたのだ。

そして彼の籠もった場所は、取りも直さず日本の知性の淵源にもなったのだ。

しかるに今はどうか。宗祖宗祖と騒ぎ立てるだけで、

青年を山へ引きつけるだけの一人物もいない。

ラジオでは浪花節が一番好きだといった程度の人々だけが

参詣するのである。

彼等の持物を全部しらべたところで、岩波文庫一冊出て来まい。

こういう連中を相手にして安閑としているところに、現代の仏教の

済度すべからざる堕落がある。

そんなことを考えながら登って行く。中の茶店という所へ出る。

ここでやっと半分かと思うと、この登りもあまり楽ではない。

婆さんたちがよくも登ってくるものと感心する。

それにこういう階段風の登山は、歩きよいようで案外疲れるものである。

道に変化がなく退屈する。

この退屈ということが疲労の大きな原因になるものだ。

三十六丁目に晴雲坊というのがある。

だいぶ疲れてきて、一丁目毎の石灯籠が待ち遠しくなる。

三つか四つの石灯籠を算えては休む。やがて急に道が広くなって電柱が

立ち並んでいる。

いよいよ到着したのだ。大きな総門が現れる。「和光門」と書いた大額が

懸かっている。

その総門を潜って左手に登ると、広場があって、そこに随身門が立っていた。

この門の正面に本殿があるのだが、僕はそこへ入る前に、

まだ暮れるには時間があったので、

何よりの目的であるところの七面山の地理的頂上を極めて来ることにした。

その道は随身門の前から通じているが、よほど物好きな人でない限り、

伝説も何もないそんな頂上へは行かないと見えて、すこぶる粗末な道である。

途中大きなガレの上に出る。

相当凄い崩れで、久遠寺や身延駅からはここの大ガレを目じるしに、

七面山を拝するそうである。

そこを過ぎてなお登って行くと、道は針葉樹の林の中に入る。

しばらくして林の中の少し開けた個所に出たが、それが頂上で、

道ばた(というのは道はさらに南に続いている)に三角点1982メートル)

があった。

実にあっけない頂上である。棒杭が一本立っていて「ひそだひら」と

書いてある。

檜曽平の意であろうか。するとこの林は檜であろう。 まだあまり丈の高くない若木である。

この立木に邪魔されて展望はまったくない。

「深田久弥 山の文学全集2」(朝日新聞社刊)

「をちこちの山ー七面山」より抜粋

=以上 転載=

Wikipedia より抜粋 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E7%94%B0%E4%B9%85%E5%BC%A5

深田 久弥(深田 久彌、ふかだ(ふかた)きゅうや、

1903年(明治36年)3月11日 - 1971年(昭和46年)3月21日)は、

石川県大聖寺町(現・加賀市)生まれの小説家、随筆家および登山家である。

読売文学賞を受賞した著書『日本百名山』は特に良く知られている。

墓所は、加賀市の法華宗本光寺境内墓地に建立された。戒名は慧岳院釈普宏。

=以上 抜粋・転載=

<転載にあたり、思いとして・・・>

上記の文章を読んで・・・

現在仏教を改革させようとする意図でもあったか??・・・

とてもそうは思えない。そもそも、こんな文章では人は動かない。

仏教を動かしたいのか、あるいは、

登山とは、登山中に「岩波文庫を」読むような知的を気取った者にしか

許されないべきなのに「普通の人」が登ることが許せないのか?

何か、どす黒い意図を持っての上で、罵倒に徹した頭の悪い人の文章を感じる。

日本を悪い方向にミスリードしてしまう知識層のような・・・

「日蓮が生きていたら、この山に天下の秀才が押し寄せたであろう」と

書かれているが

七面山に日蓮聖人がここにおられた(登られた)記録は? とも思うし、

日蓮聖人に関して、文中では哲学者的な面を訴えているが、

作者がどこに日蓮聖人の魅力を感じたかもわからない。

日蓮聖人に関しては、やはり宗教的な面から見なくてはいけないだろうと思うが。

(ただ、思いつきレベルで、キャッチィな導入の文章にしたかっただけだろうか)

岩波文庫、云々とか書いているが、この文庫の「法華経」を読んで理解できる

レベル・胆力をお持ちの方とも思えない。

(この本を全く理解できなかった私自身は、岩波を携えて登らない人の筆頭)

恐れ多くも東京帝国大学文学部哲学科中退の方をつかまえて、何という罵詈雑言

上記引用の文章なみだわ・・・

菩提を弔うにお題目をあげても良いのだろうか?

鎌倉新書 七面山 第2版/初版

この本は2丁目神力坊でも入手可能。

初版と2版で写真も雰囲気もレトロ様から今様に変わった印象。

丁寧に七面山が書かれていて、参考になります。

内容の話ですが・・・<当書籍より引用>

この御来光は、春と秋のお彼岸の中日には、霊峰富士の頂上から登り、

随身門を通して七面山山頂の摩尼殿(本堂)の奥深くにまします、

光の七面大明神の御神体に光の束を注ぎます。(略)

私たちが拝した御来光は、

はるか東の房総半島(千葉県)の上総一宮の太平洋上から登って、(略)

七面山頂を通過して出雲の国へ向かうと言われています。</引用>

「レイライン」という言葉があって、

お彼岸吉日に、一本の光の帯でスポットが多数つながるのだそうです。

物理の先生、という方から参籠の時に、詳しく教えて頂きました。

いかにも日本の知的レベルをご指導くださる雰囲気、穏やかな物腰の方で、

人としてかくありたい、という雰囲気を感じると共に印象に残っています。

その話は、当書籍にも取り上げられています。

駿河の国の一之宮神社、浅間大社のお上にもこの光は通るに違いない・・・

星雲社 仏教の秘峰 七面山

写真がドラマチックにたくさん掲載されている

秘宝の撮影の許可も得られていることと思うし、うらやましい

当HP作者の様な素人から見ると、世界が違う方なのだと思う

そこまでして撮りますか、という写真もある印象

写っている方の思いは・・・会話して撮られていますか?

朝日新聞社 続日本百名山(日本二百名山)

日本二百名山、というのは深田久弥という方のファンクラブが制定した

物だそうだ

で、このグラフ誌だが、山を愛する方が発行した本とは思えない。

こんな記事まで載せているが、

載せる価値はある文なの?

掲載した意図は何だったの?

とは、相当年数を経た今も思う

下記、その深田久弥と言う方の七面山に関する記述を転載します。

問題があったらご指摘をお願いします。

週刊続日本百名山7 笊ケ岳 七面山 毛無山 2002年3月3日号より、

=以下転載=

日蓮が生きていたら 文・深田久弥

七面山表参道にかかった。ここから頂上まで五十丁、一丁毎に番号を刻んだ

石灯籠があって、登山の目安になる。

手入れの届いた階段風の道だが、相当急峻である。

一人旅はとかく足が速くなってビッショリ汗をかく。

十三丁目に肝心坊という休憩所があった。

時々下山客に出あう。

女づれを二組ほど追い越した。どの顔を見ても、

例の伝説を喜びそうな善男善女のたぐいで、

精神的のひたむきな欲求から聖地へ憧れるといった風な、

近代青年型には一人も出あわない。

おそらく日蓮が生きていたら、

現代の知性人が西田幾多郎や川上肇に憑かれたように、

否それ以上の魅力を感じて、この思想と実行とを併せ有した

大哲人の教えを乞うため、五十丁の坂道を物ともせず、天下の秀才が押し

寄せたであろう。

かつての宗祖はそれだけの牽引力を持っていたのだ。

そして彼の籠もった場所は、取りも直さず日本の知性の淵源にもなったのだ。

しかるに今はどうか。宗祖宗祖と騒ぎ立てるだけで、

青年を山へ引きつけるだけの一人物もいない。

ラジオでは浪花節が一番好きだといった程度の人々だけが

参詣するのである。

彼等の持物を全部しらべたところで、岩波文庫一冊出て来まい。

こういう連中を相手にして安閑としているところに、現代の仏教の

済度すべからざる堕落がある。

そんなことを考えながら登って行く。中の茶店という所へ出る。

ここでやっと半分かと思うと、この登りもあまり楽ではない。

婆さんたちがよくも登ってくるものと感心する。

それにこういう階段風の登山は、歩きよいようで案外疲れるものである。

道に変化がなく退屈する。

この退屈ということが疲労の大きな原因になるものだ。

三十六丁目に晴雲坊というのがある。

だいぶ疲れてきて、一丁目毎の石灯籠が待ち遠しくなる。

三つか四つの石灯籠を算えては休む。やがて急に道が広くなって電柱が

立ち並んでいる。

いよいよ到着したのだ。大きな総門が現れる。「和光門」と書いた大額が

懸かっている。

その総門を潜って左手に登ると、広場があって、そこに随身門が立っていた。

この門の正面に本殿があるのだが、僕はそこへ入る前に、

まだ暮れるには時間があったので、

何よりの目的であるところの七面山の地理的頂上を極めて来ることにした。

その道は随身門の前から通じているが、よほど物好きな人でない限り、

伝説も何もないそんな頂上へは行かないと見えて、すこぶる粗末な道である。

途中大きなガレの上に出る。

相当凄い崩れで、久遠寺や身延駅からはここの大ガレを目じるしに、

七面山を拝するそうである。

そこを過ぎてなお登って行くと、道は針葉樹の林の中に入る。

しばらくして林の中の少し開けた個所に出たが、それが頂上で、

道ばた(というのは道はさらに南に続いている)に三角点1982メートル)

があった。

実にあっけない頂上である。棒杭が一本立っていて「ひそだひら」と

書いてある。

檜曽平の意であろうか。するとこの林は檜であろう。 まだあまり丈の高くない若木である。

この立木に邪魔されて展望はまったくない。

「深田久弥 山の文学全集2」(朝日新聞社刊)

「をちこちの山ー七面山」より抜粋

=以上 転載=

Wikipedia より抜粋 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E7%94%B0%E4%B9%85%E5%BC%A5

深田 久弥(深田 久彌、ふかだ(ふかた)きゅうや、

1903年(明治36年)3月11日 - 1971年(昭和46年)3月21日)は、

石川県大聖寺町(現・加賀市)生まれの小説家、随筆家および登山家である。

読売文学賞を受賞した著書『日本百名山』は特に良く知られている。

墓所は、加賀市の法華宗本光寺境内墓地に建立された。戒名は慧岳院釈普宏。

=以上 抜粋・転載=

<転載にあたり、思いとして・・・>

上記の文章を読んで・・・

現在仏教を改革させようとする意図でもあったか??・・・

とてもそうは思えない。そもそも、こんな文章では人は動かない。

仏教を動かしたいのか、あるいは、

登山とは、登山中に「岩波文庫を」読むような知的を気取った者にしか

許されないべきなのに「普通の人」が登ることが許せないのか?

何か、どす黒い意図を持っての上で、罵倒に徹した頭の悪い人の文章を感じる。

日本を悪い方向にミスリードしてしまう知識層のような・・・

「日蓮が生きていたら、この山に天下の秀才が押し寄せたであろう」と

書かれているが

七面山に日蓮聖人がここにおられた(登られた)記録は? とも思うし、

日蓮聖人に関して、文中では哲学者的な面を訴えているが、

作者がどこに日蓮聖人の魅力を感じたかもわからない。

日蓮聖人に関しては、やはり宗教的な面から見なくてはいけないだろうと思うが。

(ただ、思いつきレベルで、キャッチィな導入の文章にしたかっただけだろうか)

岩波文庫、云々とか書いているが、この文庫の「法華経」を読んで理解できる

レベル・胆力をお持ちの方とも思えない。

(この本を全く理解できなかった私自身は、岩波を携えて登らない人の筆頭)

恐れ多くも東京帝国大学文学部哲学科中退の方をつかまえて、何という罵詈雑言

上記引用の文章なみだわ・・・

菩提を弔うにお題目をあげても良いのだろうか?